救急科

救急科プログラム紹介動画

診療科紹介

「少しでも働きやすい環境の中で」

「少しでも多くのことを身につけることができる」

「個々として組織として常に成長できる」診療科を目指しています。

兵庫県最大の医療圏域である播磨姫路圏域83万人を支えてきた2つの救命救急センターが統合され生まれた、はりま姫路総合医療センター救命救急センターでは、2つの救命救急センターの実績もあり、年間6,000件以上の救急車搬入件数があります。

救急医として、確実な成長

内科的疾患では、関西有数の急性心筋梗塞、急性心不全の搬送数を誇り(姫路循環器病センター報告)、また、脳卒中の集約化(脳卒中ホットライン)、近隣病院からの紹介も含め、呼吸不全、重症肺炎、糖尿病性ケトアシドーシスなど非常に多彩な内科的疾患を経験できます。

外科的疾患も、播磨姫路圏域では唯一の救命救急センターであるため、重症外傷や全身熱傷、急性薬物中毒、また、海も山、田園も多く祭り好きな地域柄、minor emergencyなど、非常に多くの外因性疾患も経験できます。

集中治療医として確実な成長

救急科は、主に、重症症例の初期診療から集中治療を行い、国内22番目となるハイブリッドERを駆使しながら、重症患者の診療に日々当たっています。基本的にはE-ICUと救急病棟が救急科の入院病棟となります。

E-ICUでは、主に入室した全症例の全身管理を行いますが、毎月100件以上(1,100例/年)の多彩な症例が連日入室するため、幅広い知識と緻密なアセスメントが必要となり、集中治療医として確実な成長を約束できると思います。

他科との密な連携。プレホス・DMATにも参加可能。

また、33診療科と多くの専門医が在籍している強みを生かすため、救急科単独診療にならないよう、各科と連日のカンファレンスや回診など、密なコミュニケーションをとることで、シームレスな診療を行っています。また、救急医が苦手とする終末期医療にも、緩和ケア内科を含む多職種カンファレンスを施行するなど、取り組んでおります。

その他、プレホスピタルとして、月4回(土・日で現在拡張予定)のドクターカーと、週2回水曜・木曜ドクターヘリ運用を行っています。また、DMAT活動など積極的に取り組み、院内にDMAT隊員は38名在籍しています。ご興味があれば、随時on the job trainingを開始します。

オンオフをしっかりつけてもらえる環境

救急科の勤務は、暦ではなく、完全シフト制としています。しかし、暦上の休日数を確保し、休日希望には、ある程度フレキシブルに対応できるよう調整しています。また、時短勤務や日勤のみなど、家族各々の事情や用事など、家庭を考えた勤務スタイルを優先的に考慮するように勤務表を作成しています。日勤は8時30分から17時30分までです。当直は17時30分から10時30分までですが、日中はフリーです。また、当直明けも迅速に引継ぎし帰宅していただき、オンオフをしっかりつけてもらえる環境を目指しています。

勉強会・抄読会を定期開催。留学も視野に。

その他、毎月2回、他の診療科に依頼し勉強会を実施、毎月1回救急科の抄読会も行っています。

また、兵庫県立病院救急医育成プログラムに参加することで、インセンティブとしての国内・海外留学や大学院進学もサポート致します。

兵庫県立病院救急医育成プログラムは、救急科専門医養成プログラムとキャリアアップ研修プログラムからなり、救急科専門医獲得後より始まるキャリアアップ研修では、サブスペシャリティ修得研修やダブルボード取得のための他の基本領域の専門研修プログラムへの参加を可能にすると共に、インセンティブ制度を利用しての国内・海外留学や大学院進学といった、各自の希望に見合ったオーダーメイドのプログラムを構築することができます。

このような研修に興味のある方は、当院救急科ないし兵庫県病院局管理課医師育成支援班(byouinkanrika@pref.hyogo.lg.jp)までお問い合わせください。

救命救急センター紹介

初療

| ハイブリッドER(HERS) 1床 |

人工呼吸器・エコー配置 麻薬・ノンクロス輸血(RBC・FFP)配備 |

|---|---|

| 赤(重症疾患) 2床 | 各ベッドに人工呼吸器・エコー配置 |

| 黄(中等症疾患) 6床 | エコー1台配置 |

| 緑(軽症疾患) 8床 | |

| 血管撮影室 5床 | ①②循環器内科専用:人工呼吸器・エコー配置 ③脳神経外科専用 ④放射線科専用 |

E-ICU/CCU(20床)

E-ICUとCCUの明確な病床数はなく、フレキシブルに運用

救急科によるclosed ICU + mandidate critical care consultation

(循環器内科はCCU管理のため、mandidate critical care consultationのみ)

| 超重症用 | 5床 |

ECMOやImpella、ICPなど様々なデバイスが挿入されている |

| 重症用 | 10床 |

呼吸器管理が必要な症例(うち、3床が陰圧室、1床が熱傷処置室隣接) |

| 中等症用 | 5床 |

個室管理用 人工呼吸器管理不要だが、厳重な監視が必要な症例 |

救急病棟(24床)

各科それぞれによる管理のため、各科病床数はなし。ベッドコントロールは各科+救急病棟Nsにより調整

憩いの場所

-

救急カンファレンス室

365日朝、作戦会議

(救急科と関連診療科、Ns、MSWが集まります)

唯一テレビが見れる場所 -

救急科医師控室

冷蔵庫、レンジ、食器乾燥機配置常に誰かがお菓子を置いてくれます。

-

タリーズコーヒー

優雅な時間にぴったり

-

ローソン

朝7時~22時まで営業中 常に食料があります

スタッフ紹介

当麻 美樹

| 卒年 | S57年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 |

日本救急医学会 救急科専門医・指導医 日本航空医療学会認定指導者 |

髙岡 諒

| 卒年 | S61年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 | 日本救急医学会 救急科専門医・指導医 日本集中治療医学会 集中治療専門医 日本外科学会 外科専門医 日本DMAT隊員 |

林 伸洋

| 卒年 | H15年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 | 日本救急医学会 救急科専門医 日本外科学会 外科専門医 日本外傷学会 外傷専門医 JATECインストラクター SSTTインストラクター ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター TNT認定医 |

清水 裕章

| 卒年 | H20年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 | 日本救急医学会 救急科専門医 日本集中治療医学会 集中治療専門医 日本脳神経外科学会 専門医 日本脳卒中学会 専門医 日本中毒学会 クリニカルトキシコロジスト 日本DMAT隊員 |

水田 宜良

| 卒年 | H22年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 |

日本救急医学会 救急科専門医 国際緊急援助隊医療チーム登録 |

田口 裕司

| 卒年 | H23年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 | 日本救急医学会 救急科専門医 日本DMAT隊員(統括) 日本航空医療学会 認定指導者 |

森山 直紀

| 卒年 | H24年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 | 日本救急医学会救急科専門医 日本集中治療医学会専門医 日本航空医療学会認定指導者 |

島田 雅仁

| 卒年 | H28年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 | 認知症サポート医 嚥下機能評価研修会PDNVEセミナー修了 |

亀井 裕子

| 卒年 | H29年卒 |

|---|---|

| 専門医等資格 | 日本内科学会内科専門医 |

加藤 ちはる

| 卒年 | R2年卒 専攻医 |

|---|

原 俊介

| 卒年 | R3年卒 専攻医 |

|---|

谷藤 仁哉

| 卒年 | R3年卒 専攻医 |

|---|

正保 絢子

| 卒年 | R3年卒 専攻医 |

|---|

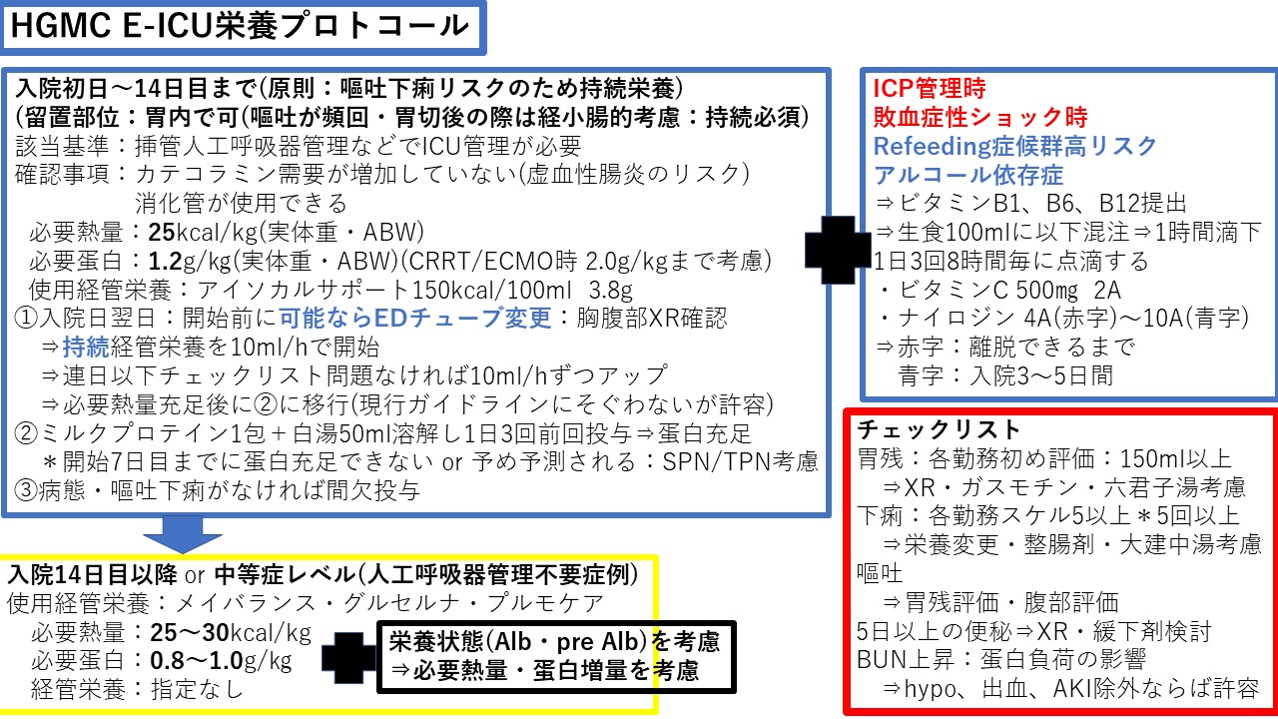

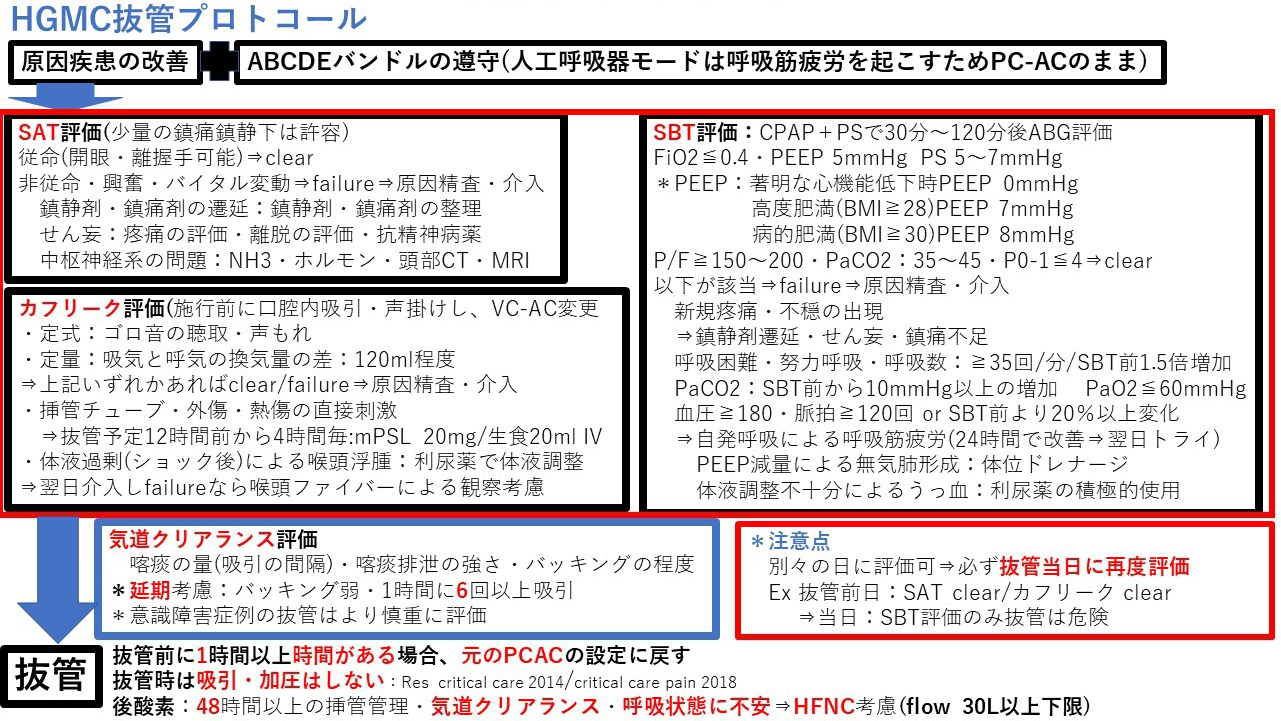

HGMC治療戦略

救急科独自

当科独自のプロトコールです。工夫して臨床をしています。

経管栄養プロトコール

(高蛋白含有の栄養剤がないため苦肉の策)

抜管プロトコール

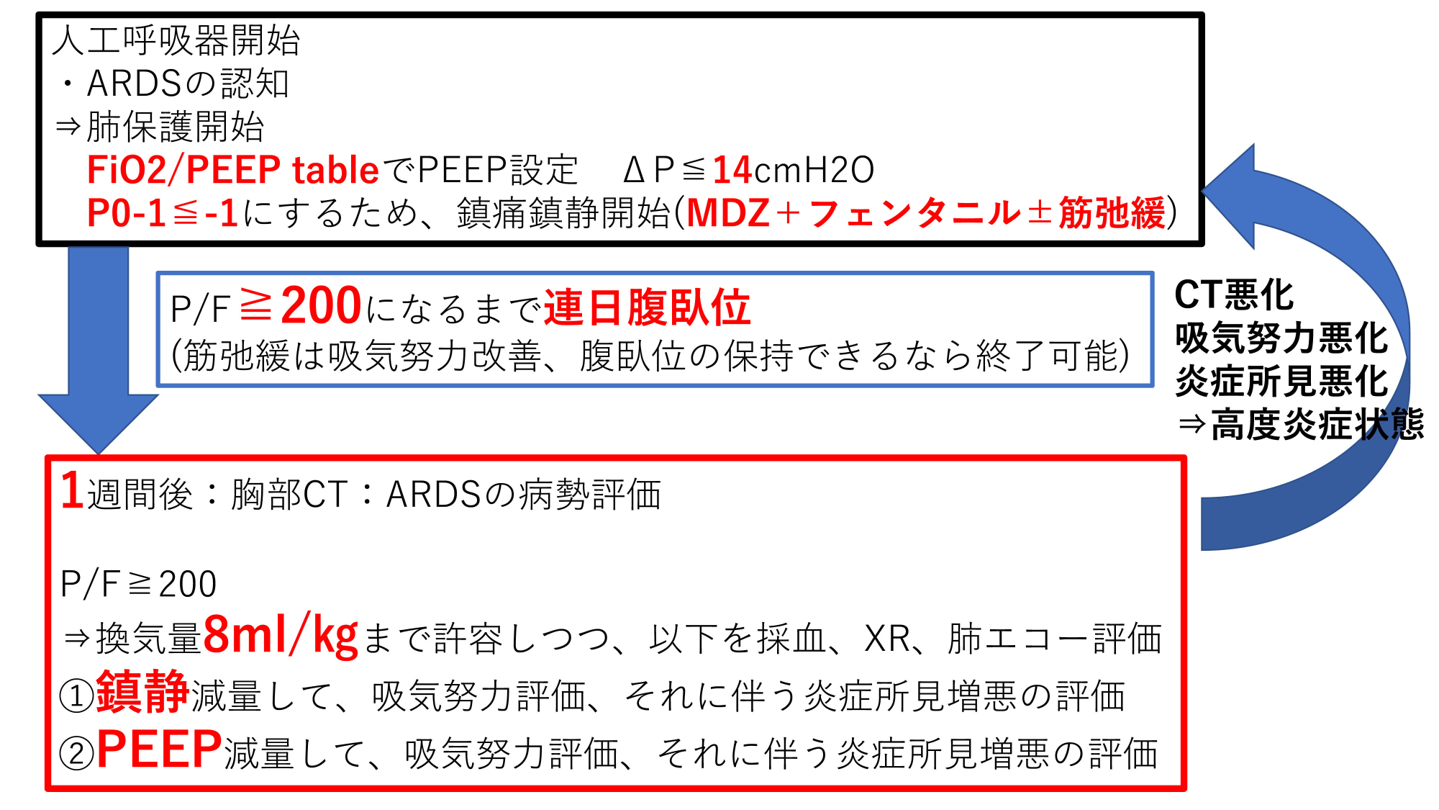

ARDS治療プロトコール

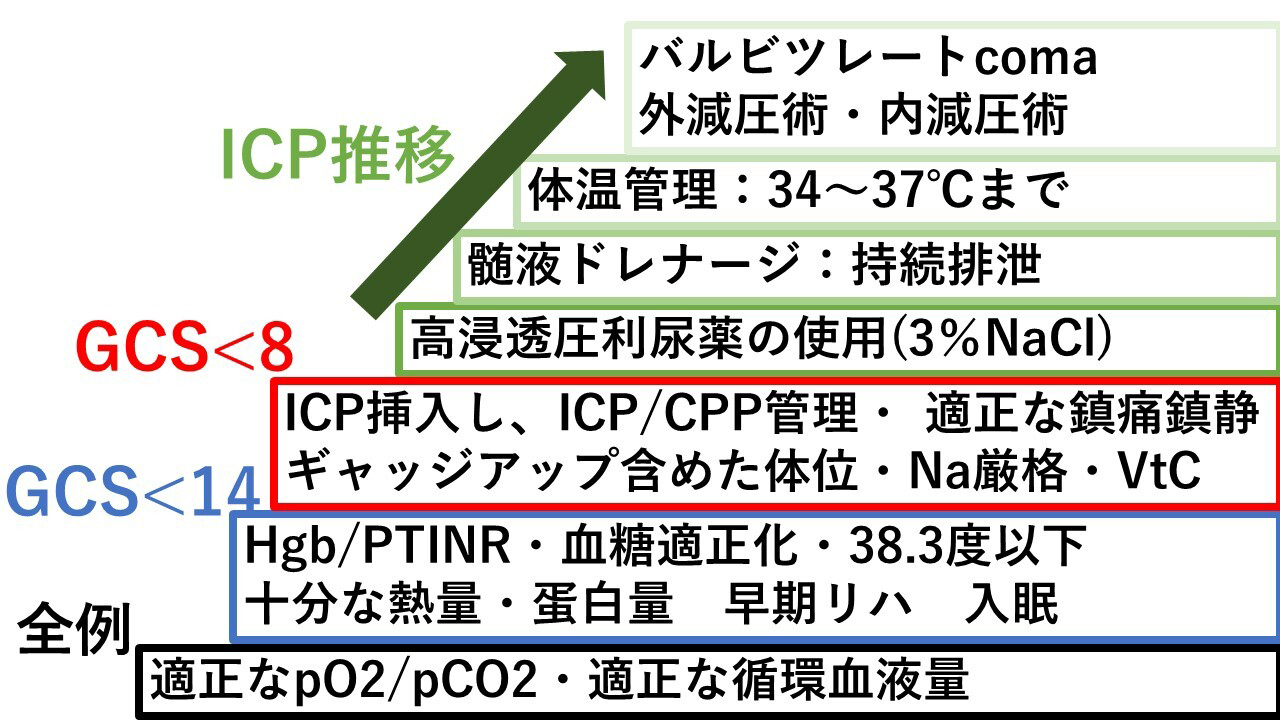

脳保護プロトコール

他科連動

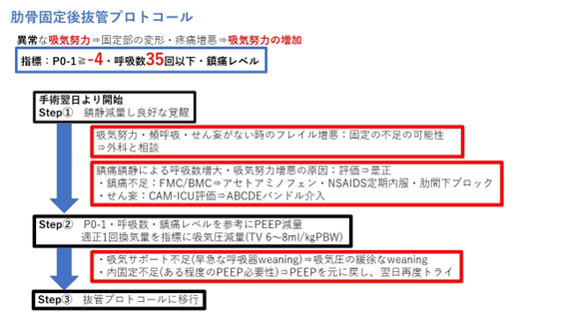

肋間固定後抜管プロトコール

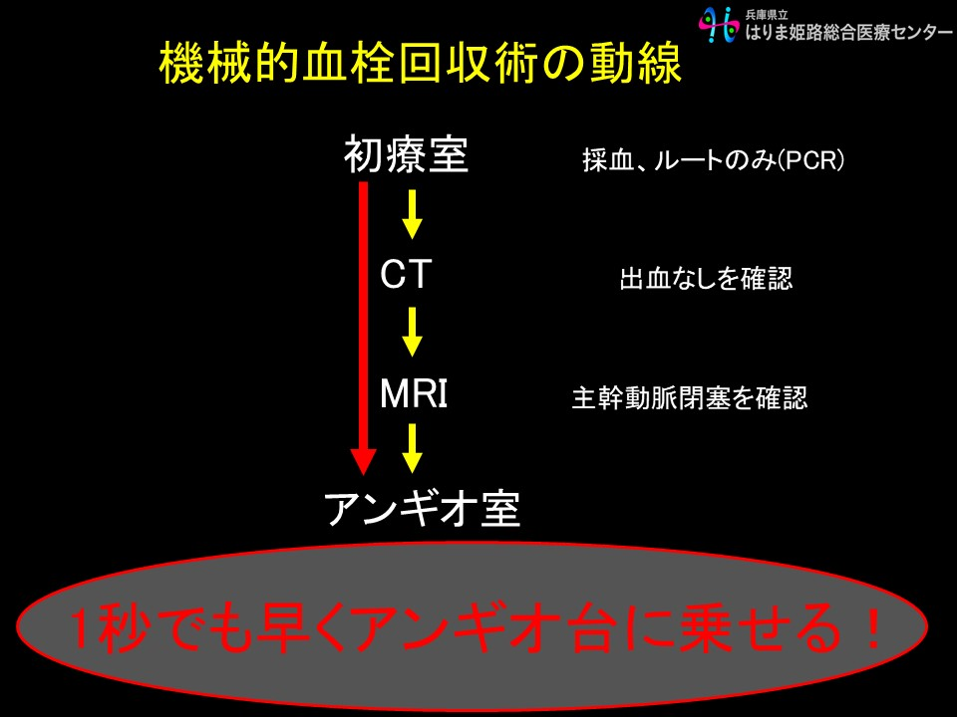

脳梗塞血栓回収プロトコール

抄読会・レクチャー実績

抄読会

| 開催日 | 担当 | テーマ |

|---|---|---|

| 2022年6月7日 | 制野Dr | P0-1について |

| 2022年7月5日 | 加藤Dr | 脊髄損傷のVTE |

| 2022年8月18日 | 庄司Dr | 敗血症のVtC |

レクチャー

キースライドはHGMC治療戦略あり

| 開催日 | 担当 | テーマ |

|---|---|---|

| 2022年6月11日 | 清水Dr | ARDS |

| 2022年6月28日 | 脳外科 | 脳梗塞・脳出血 |

| 2022年7月12日 | 清水Dr | 脳保護 |

| 2022年7月26日 | 外科 | 胸部外傷 |

| 2022年8月9日 | 外科 | 腹部外傷 |

研究・学会発表・論文実績

学会発表

| 発表年月 | 発表学会・テーマ |

|---|---|

| 2023年6月 | 第37回 日本外傷学会 重症多発外傷に急性冠症候群を合併した一例 ~Hybrid ER でのシームレスな蘇生治療~ |

| 2023年6月 | 第37回 日本外傷学会 肋骨骨折により遅発性血胸をきたした横隔膜損傷の2例 |

| 2023年3月 | 第28回 日本災害医学会 新病院開院時の災害モード対応 ~2つの救命救急センターの合併~ |

| 2022年10月 | 第50回 日本救急医学会 グループ通話を利用した救急隊ホットライン・ブリーフィング |

| 2022年10月 | 第50回 日本救急医学会 当院におけるE-ICUの新たな運用と取り組み |

| 2022年10月 | 第50回 日本救急医学会 2病院の統合準備段階におけるISLS合同開催のもたらす効果について |

| 2022年10月 | 第50回 日本救急医学会 2つの救命救急センターが合併した新病院におけるチームとしての初療室運営 |

| 2022年10月 | 第50回 日本救急医学会 ワルファリン過量服用によって凝固異常が遷延した1例 |

| 2022年10月 | 第50回 日本救急医学会 びまん性特発性骨増殖症に合併した外傷性食道穿孔から髄内膿瘍に至った一例 |

| 2022年10月 | 第50回 日本救急医学会 動脈塞栓術と開腹止血術にて救命し得た膵十二指腸動脈瘤破裂の一例 |

| 2022年6月 | 第29回 日本臨床救急医学会ランチョンセミナー:肺エコー |

| 2022年6月 | 第36回 日本外傷学会総会 ポスター:コロナ禍に海外外傷外科研修を経験して |

論文実績

ただいま準備中です。

募集要項

| 正規医師 | 免許取得後6年目以上の医師 |

|---|---|

| 専攻医 | 臨床研修修了または修了見込みの医師 |

身分・給与

正規医師または会計年度任用職員(専攻医)

給与・待遇は兵庫県規程等による

別途お問い合わせください

お問い合わせ

-

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

総務課 蔭木

TEL: 079-289-5080

プログラム担当者からのメッセージ

プログラム責任者 高岡 諒

救急医は横糸の救急医療と縦糸の専門性が織りなすタペストリー。私たちの施設では、二次・三次救急を対象に、救急科専門医の取得ならびに専門性の端緒を掴んでいただきたいと考えています。集中治療、病院前診療、救急外科、IVR、災害医療、内視鏡など多様な専門性が選択肢に上がると思います。総合病院の強みを生かし、様々な領域の経験やローテーションが可能です。働き方も県立病院の規程に応じた制度があり、ER専従(外来特化)、ICU専従等について相談に乗ります。

プログラム内容・連携施設

プログラムの特徴

・播磨姫路医療圏(約80万人)唯一の救命救急センターで、重症例の多くが当院へ搬送されるため、内因性、外因性を問わず豊富な症例が経験できます。

・救急外来では三次、二次救急に対応し、重症患者にはHybrid ERを駆使して治療にあたっています。

・集中治療はHigh intensity ICUとして、主科と連携しながら救急医が集中治療を行います。循環器内科、脳神経内科・外科、各専門内科、外科があり、月当たりの入院件数はEICU/CCU約90件、救急病棟約200件と全国的にも多いレベルとなっています。

・病院前診療として、週2日兵庫県ドクターヘリが駐機しています(準基地病院)。年間出動件数は100件を超えました。また、本年度内からドクターカーの運用を予定しています。

・救命救急センターの診療開始から1年間(概ね2022年度)の救急車・ドクターヘリによる二次・三次救急の搬入総数は5,785件(応需率76%)と医療圏内最多になりました。内訳は一般救急・外傷等3,777件(65%)、循環器疾患1,202件(21%)、脳疾患806件(14%)です。

・重症案件として、病院外心肺停止174件、急性冠症候群219件、大動脈疾患66件、脳血管障害134件、重度外傷189件、消化管出血88件、指肢切断再接着4件等の収容がありました。

・災害拠点病院として多数のDMAT隊員、JDR(国際緊急援助隊)隊員が在籍しています。

・総合病院の強みを生かし、様々な領域の経験やローテーションが可能です。働き方も県立病院の規程に応じた制度があり、ER専従(外来特化)、ICU専従等について相談に乗ります。

・8名の救急科専門医がプログラムの指導にあたり、勉強会、シミュレーション、メンター制などを導入し、若手教育に力を入れています。

プログラム例

横にスクロールしてご覧ください。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 基幹施設 | |||||||||||

| 2年目 | 基幹施設 | 連携・関連施設 | ||||||||||

| 3年目 | 連携・関連施設 | 基幹施設等 | ||||||||||

*基幹施設12ヶ月以上(1年目9月以上)、連携・関連施設3ヶ月以上12ヶ月以内(1~3年目)を原則とします。

*連携・関連施設の研修時期は、希望に応じて各施設と相談の上決定。

関連・連携施設群

兵庫県立加古川医療センター、兵庫県災害医療センター、兵庫県立こども病院、公立豊岡病院、兵庫県立尼崎総合医療センター、加古川中央市民病院、神戸市立医療センター中央市民病院、りんくう総合医療センター、国立国際医療研究センター病院、沖縄県立中部病院、公立宍粟総合病院、兵庫医科大学病院、神戸大学医学部附属病院

募集定員

6名