お知らせ

○日目の「はり姫」 -Director's Voice-

「はり姫」は、2022年5月1日の開院後、多くの県民の皆さまや医療関係者の方々に支えられ、歩みを進めています。

その中では様々な課題と直面しますが、職員一丸となって解決に取り組むことで、皆様に良い医療を提供し、その役割を果たすことができるものと考えており、節目節目で「はり姫」のめざすものを院内に掲示して発信しています。

「はり姫」の院内で、これらのポスターをご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。「◯日目のはり姫」は、「はり姫」がそのタイミングで最も「県民の皆さんに対してこうありたい」と考え、取り組んでいることをお伝えしているシリーズです。

良質な医療を、良質なチームで。

2025年1月24日、県立はりま姫路総合医療センター(はり姫)は開院(2022年5月1日)から1000日を迎えました。県立姫路循環器病センター(姫循)と製鉄記念広畑病院(広畑病院)の機能を継承・拡充してきた1000日。播磨・姫路地域の医療を支える中核病院として、これからも進化し続けます。

急性心筋梗塞患者さんの受け入れ件数。

姫循時代から通算すると、PCI(狭くなったり詰まったりした心臓の血管を拡張して血流を改善するカテーテル治療)の症例は20,000件を超えました。

「はり姫」を外来受診する患者さんの数。

このうち約100人が初診の紹介患者さんで、その3分の1近くが3ヶ月以内に「はり姫」で入院治療を受けられています。紹介患者さんの4割は診療所ではなく地域のほかの病院からの紹介で「はり姫」を受診されています。

超音波センターでの超音波検査数。

13台のエコー機器を有し、心臓・血管・腹部・乳腺・甲状腺といった幅広い領域に対応。これからも地域の多くの患者さんの診療に役立っていきます。

30を超える診療科での手術件数の合計。

高度専門医療を担う病院として多様な手術をおこなうとともに、神経難病や好酸球性消化管疾患など厚生労働省の指定難病にも対応をしています。

はり姫で働くスタッフ。

開院当時200人あまりだった医師は、現在300人弱に。看護部も1,000人超の看護師と約150人の看護補助者で構成。そのほか技師、セラピスト、事務職など約2,500人が一致協力して診療にあたっています。

2023年度救急応需率。

救急応需率は、救急車の受け入れ要請のうち何台受け入れができたかを表します。「はり姫」に救急搬送される患者さんの半数は重症救急で、「はり姫」は姫路消防圏域内でもっとも多くの重症救急患者さんを受け入れる病院になっています。

骨折治療の手術件数。

広畑病院時代と比べてより重篤な症例が増加しているなかで、開院1年目の2022年度は750件超、2023年度はおおよそ850件にのぼる骨折の手術を実施しました。

認知症疾患医療センターの2023年度対応件数。

認知症の患者さんも増えつつあります。認知症疾患医療センターでは、診療だけでなく、認知症専属の医療相談員が認知症患者さんやご家族を支援するために疾患対応方法や各種福祉サービスの案内・相談対応も随時おこなっています。

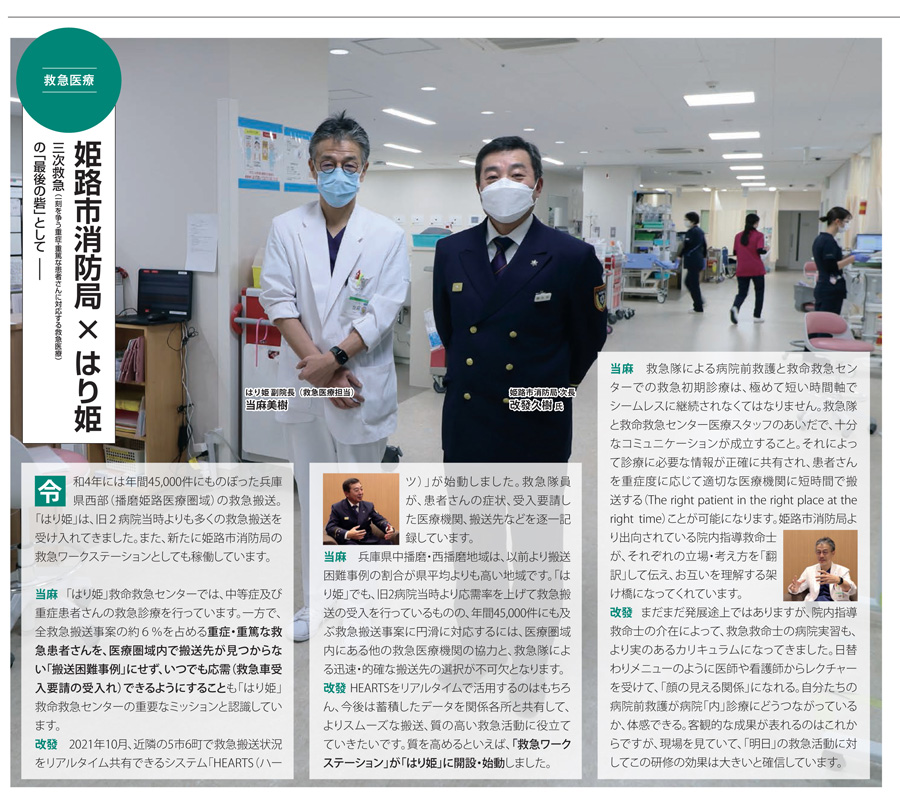

救急医療

パートナーシップ搬送

近隣のパートナー病院と「はり姫」の連携のひとつで、2024年8月に始動。「はり姫」で症状・病態を把握した救急患者さんを、その疾患が〝得意分野〞の病院で療養していただけるように転院搬送します。

年間おおよそ9,000人の患者さんが「はり姫」に救急搬送されてきます。「はり姫」は三次救急医療(一刻を争う重症・重篤な患者さんへの対応)の役割を担っていますが、搬送の時点ではその患者さんの重症度を見極めるのが容易でないケースや、「はり姫」到着後の処置で患者さんの容体が安定するケースもあります。患者さん一人ひとりに適した病院で療養していただくこと、そして「はり姫」が引き続き一人でも多くの重症患者さんを受け入れる「最後の砦」として機能し続けることを目的に、2024年8月、近隣の病院と協力して「パートナーシップ搬送」を始めました。

パートナーの病院はそれぞれ得意とする治療分野をもち、リハビリや在宅支援を含めた回復期医療を充実させています。パートナーシップ搬送は、まずは「はり姫」で初期の救急診療をおこない、患者さんの状態に応じてパートナー病院への転院を患者さんとご家族に提案、「はり姫」スタッフが転院先まで搬送させていただくという仕組みです。

患者さんには、早期のリハビリなど在宅復帰に向けて、より充実した医療を受けていただけるメリットがあります。パートナーシップ搬送を提案させていただいた際は、ご理解ご協力いただけますと幸いです。

高度専門・急性期医療

脳梗塞の機械的血栓回収術

脳の血管が詰まって血流が途絶えてしまう脳梗塞の治療は、文字どおり「時間との勝負」。脳血管内治療センターでは、最も緊急性の高い治療の一つである機械的血栓回収術について、「1秒でも早く患者さんをアンギオ(血管造影装置)台に乗せて治療を開始すること」にスタッフ一丸となって取り組んでいます。

脳の血管が詰まったり破れたりする脳血管障害(脳卒中)のなかで最も割合が大きいのが、脳梗塞です。発症すると1分間に190万もの神経細胞が死滅してしまうため、1分でも1秒でも早く血栓(脳梗塞の原因となっている血の塊)を取り除いて血管を再開通することが、患者さんの劇的な回復に直結します。

「はり姫」に救急搬送された脳梗塞患者さんは、CT・MRI検査を経て、血栓をカテーテルで物理的に掻き出す「機械的血栓回収術」をおこなうアンギオ(血管造影装置)室に運ばれてきます。つまり、機械的血栓回収術そのものもさることながら、治療に至るまでの検査の流れや次工程の準備をいかに効率的・効果的にできるかが重要になります。姫路循環器病センター時代は病院到着から治療開始まで平均70分ほどかかっていましたが、「はり姫」では設備集結によって開院した2022年に60分台を実現でき、その後も勉強会や症例検討を重ねて、直近1年でさらに10分近く短縮を図れました。

時間短縮には、チームワークが欠かせません。救急隊との意思疎通や、医師はここまで、看護師はそこまで、医療技師はそこまでとボーダーを設けずに「職種の垣根を低く、臨機応変に踏み込む」風土が、この成果につながったと考えています。

医療人材育成

看護師の特定行為研修

医師のみが従来担ってきた診療行為のうち特定のものについて、看護師が手順書(医師からの包括的指示)に基づいて自身の判断で実施できるように、実践的な知識や技能を習得する研修。兵庫県では2024年度よりスタートしました。

姫路循環器病センター当時から10年以上にわたって、集中治療室(ICU)や救急集中治療室(EICU)で働いてきました。2016年に上司の勧めで集中ケア領域の看護技術と知識をより深めた「集中ケア認定看護師」を取得したのですが、それ以来、他病院の認定看護師仲間が特定行為研修を受けてスキルアップする姿を見たり、自身も日々患者さんのケアに携わるなかで、さらに踏み込んだ医療行為ができるようになりたいという想いが沸々と湧いていたんです。2024年度に兵庫県でも看護師の特定行為研修が始まったとき、ぜひこのチャンスを掴みたいと応募しました。

研修では、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入や人工呼吸器の設定変更など、これまで医師のみがおこなっていた診療行為について学びました。これらの特定行為を医師の指示を待たずに、患者さんのすぐそばにいる看護師の私がタイムリーに処置することで、たとえば患者さんの「痛い」「苦しい」を少しでも早く効果的にケアできたらと考えています。12月に実習を終え、現在は医師とともに、2025年度から実際の業務で特定行為をおこなうための手順書を作成中です。

救急科、放射線科、循環器内科医師の指導のもと特定行為の実習を受けるなかで、技術や知識とともに、医師が患者さんの症状や既往歴を聞きながら診断や治療を決定する思考過程(臨床推論)も学びました。看護とはまた異なる視点から患者さんをより深く理解する学びを得たので、今後、患者さんへのより良いケアの提供に役立てていきたいです。

(集中治療領域の特定行為研修を修了)

「はり姫」では2025年4月以降、厚生労働省「特定行為に係る看護師研修制度」の研修を修了した4名の看護師が一定の診療の補助(特定行為)を実施します。チーム医療のキーパーソンとなる看護師を引き続き育成していきます。

臨床研究

兵庫県立大学との共同研究

渡り廊下1本でつながる、兵庫県立大学先端医療工学研究所が入居する「はり姫」の教育研修棟と、病院棟。開院1000日のプロセスのなかで、医学×工学のコラボレーションから生まれた成果も出てきています。

2024年4月、本多医師と八木准教授を中心とする共同研究チームが「フレイルとプレフレイルが心臓手術後のリハビリ経過や中期予後に及ぼす影響を解明 ~術前リハビリに期待~」を発表しました。フレイルとは、年齢を重ねるうちに心身が弱り、介護の必要性が高くなっている状態のこと。研究では、フレイルやプレフレイル(フレイルの前段階)が心臓手術後のリハビリ経過を遅らせ自宅への退院を減少させること、術後3年間の死亡や合併症を増加させることを、統計解析で明らかにしました。

フレイルの影響は、医師として医療現場で長年感じていたことでした。姫路循環器病センター時代から収集していたデータを解析しきれたのは、八木先生の学術的知見があってこそ。体感の裏付けを得られ、今後の研究の大きな足掛かりになりました。

膨大な統計データに、本多先生が真摯に取り組まれてきたリハビリテーションの足跡を感じました。データの解釈をディスカッションした際も、医工学だけの机上の空論ではなく、データの向こう側に広がる医学の景色を垣間見れて、刺激的でした。

1000日目のはり姫(PDF版)

サンテレビ「はりまサタデー9」

特集:「兵庫県立はりま姫路総合医療センター 1000日目のはり姫」

サンテレビで毎週土曜日あさ9時から放送されている地域情報番組「はりまサタデー9」(2025年1月25日(土)放送分)にて、2025年1月24日で開院1000日目を迎えた当院の歩み・取り組みを紹介していただきました。

アーカイブ動画(サンテレビ公式YouTubeチャンネル)

800日目の「はり姫」

病気が落ち着いたあと「かかりつけ医」がいない場合、主治医にご相談のうえ、患者支援センターにお越しください。

「はり姫」は開院から800日を迎え、たくさんの患者さんの診療をさせていただいておりますが、患者さんの中には、病気が落ち着いたあと、日常的な健康相談をしたり、体調管理をしてもらう「かかりつけ医がいない・・・」とお困りの方もおられます。

そんな時は、おひとりで悩まず、主治医にご相談の上、はり姫1階にある「患者支援センター」にお越しください。

「はり姫」はかかりつけ医の機能をもっていない紹介受診重点医療機関(※)です。「はり姫」は「かかりつけ医」の先生と一緒に連携・情報交換をしながら患者さんを診療しています。普段は「かかりつけ医」の先生に診ていただき、専門的な定期検査や治療の必要がある場合は、「はり姫」の外来予約をしていただきますよう、お願いいたします。

(※)手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来などを行う医療機関

関連リンク

500日目の「はり姫」

「はり姫」は、人を育てます。「はり姫」も、育っていきます。

当院が掲げている4つのミッションの中で、「医療人材育成」が1つの柱として存在しています。しかし、私たちが育成に取り組んでいるのは「はり姫の職員」ではなく、「兵庫県西部の医療人材」です。当院では、多くのスタッフがチームを組んで協力し、すべてのメンバーが医療人材の育成と成長に尽力しています。

このポスターでは、木下院長に加え、「はり姫」の医師・看護師育成の中心を担っておられる皆さんや研修医の先生、2年目の看護師さんに登場いただきましたが、ポスター背景のような様々な職種の方々が多くの部署・部門で研さんに励み、先輩から指導を受けています。

私たちの目標は、「はり姫」から輩出された医療人材が地域社会に広がり、地域全体の医療サービスの向上に貢献すること。そして、育った「ひと」と共に「はり姫」も育っていく。これが、私たちが実現したい未来です。

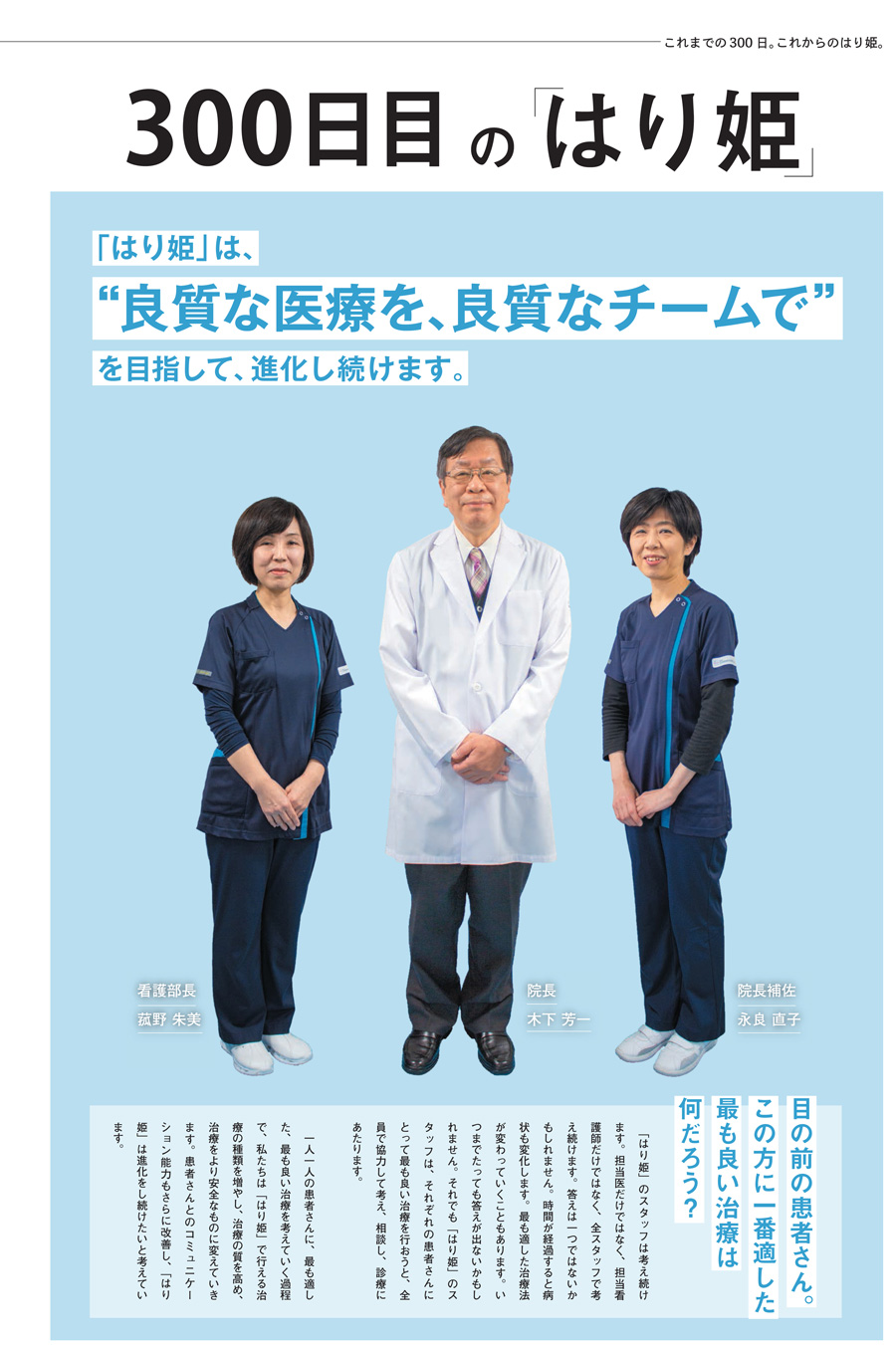

300日目の「はり姫」

「はり姫」は、”良質な医療を、良質なチームで”を目指して、進化し続けます。

はり姫は、令和5年2月24日で開院から300日目が過ぎました。令和5年4月1日にはこれまで640床で稼働していた病床が736床フルオープンとなり、より一層、地域医療に貢献してまいります。

これにあたり、患者さん、市民の皆さん、関係医療機関の皆さんに、今後のはり姫に一層ご期待いただきたいという思いを込め、開院一年の実績振返りと現在進行中の取り組みをご紹介する広報紙「300日目のはり姫」を作成しました。

「300日目のはり姫」PDF版は下記リンクからご覧いただけます。

院内1階情報コーナー、各階外来のラック等にも置いておりますので、是非ご覧ください。

300日目の「はり姫」PDF版を見る(PDFファイル 1.73MB)

300日目の「はり姫」PDF版を見る(PDFファイル 1.73MB)

200日目の「はり姫」

「はり姫」での医療を必要とするすべての方に、この病院を利用していただけますように。

開院200 日を迎え、沢山の患者さんにご利用いただいていますが、一方で色々な課題も見えてきました。「病床稼働率アップ」「平均在院日数短縮」など、聞き慣れない言葉かも知れませんが、これらを少しでも良くすることで「はり姫」での医療を必要とするすべての方に、安心して快適にご利用いただきたいと考えています。

100日目の「はり姫」

「はり姫」は「かかりつけ医」の先生方と一緒に。

統合して設備も規模もバージョンアップした「はり姫」は、高度で専門的な医療や、一刻を争う急性期医療を必要とする患者さんの診療に、より注力する病院になりました。とはいえそれは、役割分担としての急性期担当。急性期の前後を診てくださるかかりつけ医の先生方と協力・連携して、患者さんお一人おひとりに寄り添っていきます。